Diskutiert wird ja immer, schon immer und zu jeder Zeit. Auch zu jedem Thema. Oft waren solche Diskussionen sehr spannend, weil sie kontrovers verliefen, weil man nie wusste wie das Gegenüber genau unterwegs war.

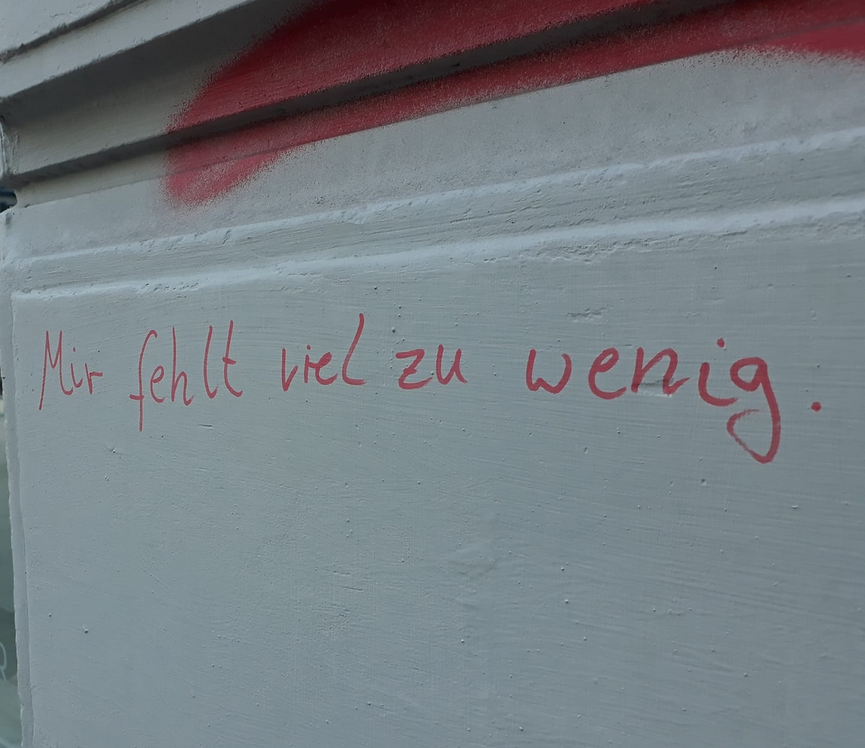

Wieso aber die Vergangenheitsform? Gibt es das nicht mehr? Natürlich kann man kontrovers und mit offenem Ausgang diskutieren. Aber ganz so einfach ist das nicht. Wir leben in Zeiten sozialer Medien und tummeln uns in ebensolchen. Dort wird auch diskutiert, täglich, immer und über alles, jedes und jeden. Dummerweise treffen sich in Gruppen und Threads immer die Menschen, die sowieso eine ähnliche Meinung, respektive eine ähnliche Einstellung zum Leben und zur Welt haben. Da ist die Bandbreite der Diskussionen dann eher schmal. In diesen Blasen finden keine arg unterschiedlichen Meinungen statt und wenn man sich dessen nicht bewusst ist, ahnt man gar nicht, wie die Welt wirklich aussieht. Naja wer weiß schon wie die Welt in all ihren Facetten aussieht? Wahrscheinlich niemand, würde ich mal ganz keck behaupten.

Interessant wird es wenn in Diskussionen, die abseits der Blasen stattfinden, ganz plötzlich Meinungen, Einstellungen und Gedanken wahrlich aufeinander prallen. Zum Beispiel weil jemand plakativ seine Meinung außerhalb aller einengenden sozialen Filter äußert, sondern schlicht und ergreifend öffentlich.

Nun, die Gedanken mit den sozialen Blasen sind ja nicht neu und natürlich in keinster Weise von mir. Spannend ist, dass sich scheinbar Menschen aus unterschiedlichen Blasen gar nicht mehr kennen, aber einander auch nicht mehr zuhören, wenn sie denn mal aufeinandertreffen. Ist das nicht fatal?

Es ist gerade in diesen Tagen mal wieder öffentlich zu beobachten, wie das passiert. Gerade heute las ich ein Doppelinterview zu einem brennenden Thema, das die Welt scheidet. Nicht nur dass die beiden Protagonisten sich nicht wirklich zuhörten und sich eigentlich nur verteidigten, bzw. rechtfertigten, nein auch die Kommentare der Leser*Innen gingen genau in diese Richtung! Es gab Anfeindungen, Diffamierungen, etc. Man bleibt beim lesen ein wenig ratlos zurück. Wundert sich über viele schimpfende Menschen, selbst wenn sie das gewählt tun und mit scheinbaren Fakten hinterlegen. Wo aber ist das allerkleinste Mitgefühl? Die Demut? Oder auch das Verständnis? Schade. Da treffen sich zwei Menschen, werden moderiert interviewt und dann verpufft diese an sich wunderbare Idee des Zusammenkommens. Schade, sagte ich schon.

Noch etwas fällt auf. Wir leben in dieser pandemischen Zeit in einer schwarz-weißen Welt. Es scheint das Motto vorzuherrschen „bist du nicht für mich, bist du gegen mich“. Differenzierte Meinungen sind im blasenhaften Kontext nicht erwünscht. Dabei gibt es ganz sicher wirklich viele Menschen, die nicht auf der einen oder anderen Seite stehen – oder die gar der Meinung sind, dass diese Polaritäten eher kontraproduktiv sind! Es ist aber anstrengend, so zu denken, weil man ständig angegangen wird, wenn man sich nicht auf eine Seite schlägt. Also bleiben viele Menschen ruhig und diskutieren das eben auch in ihrer Blase. Ich auch. Wieder: schade!

Also? Lasst uns die Blasen verlassen! Lasst uns die Polaritäten verlassen. Lasst uns einander zuhören und wirklich Meinungen austauschen. Jetzt, sofort!